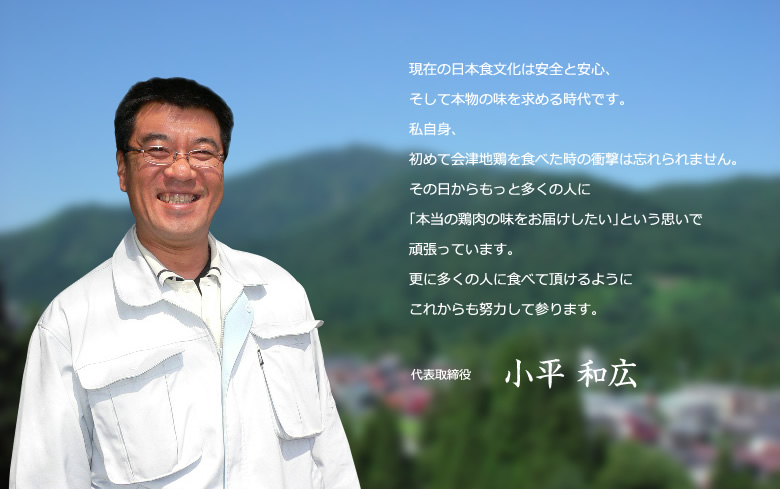

代表者あいさつ ~本当の鶏肉の味をお届けしたい

現在の日本食文化は安全と安心、

そして本物の味を求める時代です。

私自身、

初めて会津地鶏を食べた時の衝撃は忘れられません。

その日からもっと多くの人に

「本当の鶏肉の味をお届けしたい」という思いで

頑張っています。

更に多くの人に食べて頂けるように

これからも努力して参ります。

![]()

![]()

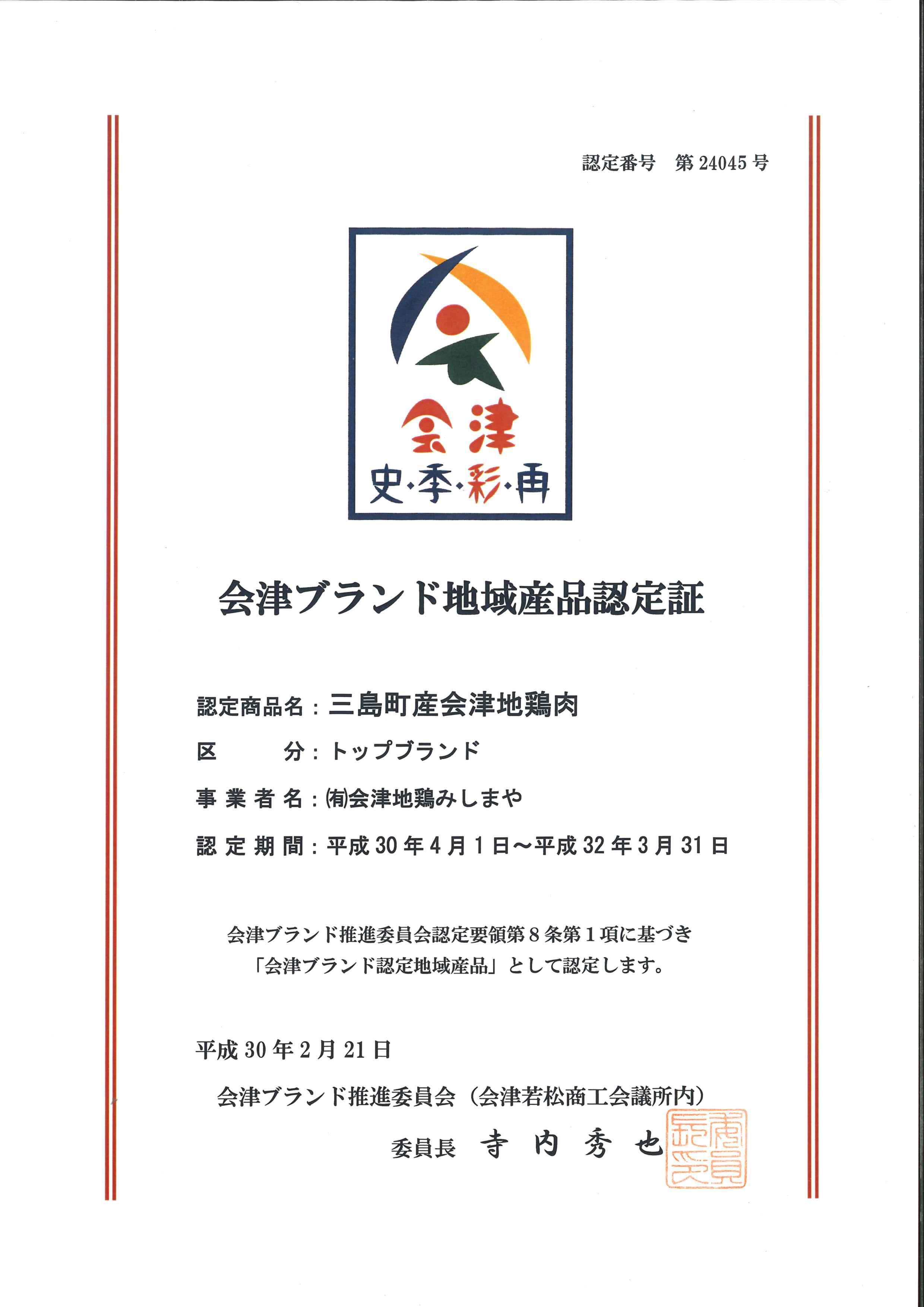

会津ブランドとは、会津の優れた素材を使用し会津の伝統・新技術等により、会津にしかできない本物にこだわった魅力ある地域産品を認定したブランドであり、「三島町産会津地鶏」も認定を受けています。

会社概要

| 会社名 | 有限会社 会津地鶏みしまや |

|---|---|

| 代表者 | 〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字上ノ原2098-3 (事務所・食鳥処理場・食肉処理場併設) TEL.0241-48-5860 FAX.0241-52-3288 |

| 役員 | 代表取締役 小平和広 取締役営業部長 齋藤行紀 |

| 業務内容 | 三島町産会津地鶏の飼育・食鳥処理・食肉処理および販売 |

| 資本金 | 370万円 |

沿革

| 平成12年06月 | 試験的に会津地鶏を導入 |

|---|---|

| 平成13年10月 | 三島町会津地鶏振興会設立 |

| 平成15年04月 | 三島町にて生肉供給を目指し、食鳥処理場の建設を計画 |

| 平成16年05月 | 三島町食鳥処理場施設着工 |

| 平成16年11月 | 有限会社会津地鶏みしまや設立 |

| 平成16年12月 | 三島町食鳥処理場施設完成 |

| 平成17年04月 | 三島町食鳥処理場施設稼働 |

| 平成20年06月 | 自社による会津地鶏の生産開始 |

| 平成23年12月 | 鶏舎を新設し、生産場所を移動 三島町食鳥処理場施設の指定管理者協会を締結し「安全・安心」をモットーに 処理および販売を一括して手がけ、現在に至る |

JASで「地鶏」と呼べる飼育環境基準は、1m2あたり10羽以下とされますが、会津地鶏みしまやでは、「自然に近い環境でより健康な地鶏を」とその基準を大幅に下回る1m2あたり4.5羽程度で平飼いをしています。運動量が増えることで、身が引き締まり、歯ごたえと肉のうま味のバランスがとれた肉質になります。

60日齢程度の♂

120日齢程度の♂

鶏舎内

処理施設

衛生管理方針

- 私たちは、健康な会津地鶏の飼育に力を入れおいしくかつ安全な会津地鶏肉を提供し、

安心して食していただくことにより社会に貢献します。 - 私たちは、生産する会津地鶏の安全性を確保するためHACCP手法に基づいた衛生管理システムを構築し、

維持、改善し、必要に応じて更新します。 - 私たちは、飼養衛生管理基準、家畜伝染病予防法、衛生管理方針及び食品に関する法令、

条例、規制を尊守し、顧客のニーズに応える努力をします。 - 私たちは、会津地鶏肉の安全性を確保するため、従業員全員が食品安全に関する知識向上に努めます。

- 私たちは、HACCP手法に基づいた衛生管理システムにより会津地鶏生産の安全性を高めることで、

会津地鶏の育成率の向上、会津地鶏肉の廃棄率の低下及び生産の環境整備に努めます。

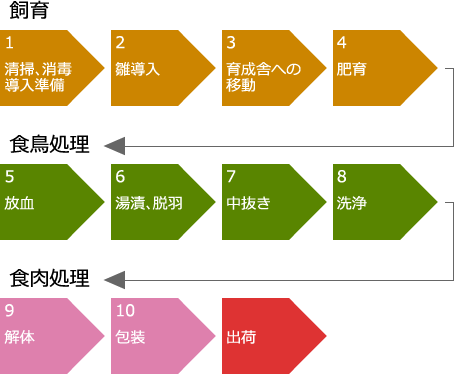

会津地鶏生産及び食鳥処理、食肉処理の工程

| 1 | 鶏舎内を水洗浄後消毒乾燥→もみ殻敷き |

|---|---|

| 2 | 初生雛での会津地鶏の導入 |

| 3 | 28日齢前後に広い育成舎へ移動

(雌雄判別後鶏舎内で別々に飼育) |

| 4 | およそ115日齢~145日齢にて食鳥処理 |

| 5~7 | 1羽1羽手作業により食鳥処理 |

| 8 | 中抜き洗浄後オゾン水に浸透し、表面殺菌 |

| 9 | 中抜き出荷以外の肉をパーツに分ける |

| 10 | 少量から2kgパックまで ・顧客に合わせて真空包装 ・チルド品は当日出荷、 ・冷凍品は包装終了後急速冷凍し -20℃にて冷凍保存 |

1及び5、6、7、9の作業で出る廃棄物(鶏糞、羽、不可食内蔵等)は乾燥後、堆肥化し会津館管内の農家にて

肥料として使用。

それらの肥料によって作られた大豆、りんご等の廃棄される部分を弊社の会津地鶏の飼料の一部として使用。

(エネルギーの循環化)